【閲覧禁止】完全栄養食「たまご」について解説します!

たまごとは?

みなさんこんにちは!

今回は、完全栄養食たまごについて徹底解剖していきます。

卵といえば私たちになじみ深いのはニワトリの卵ですよね。

ニワトリの種類はいろいろですが、これらはまとめて鶏卵(けいらん)と呼びます。

しかし、日本で食べられている鳥の卵にはほかにもうずらやアヒルの卵があります。

うずらの卵はそのサイズ感から、お弁当のおかずやあんかけの具材、揚げ物に使われていたり、あひる卵はピータンに加工されたものが有名です。

また、含まれている栄養も、親となる鳥によって違います。

中でもうずらの卵は小さいけれど栄養価が高く、特にビタミンB12が豊富で、その量は鶏卵の約5倍強含まれています。

ところで、食品売り場などで見かける卵の殻の色には、白(白玉)と色付きのものがあり、色付きには褐色のもの(赤玉)と薄褐色(ピンク玉)のものがあります。

この殻の色の違いは、卵を産む鶏の品種の違いによるものです。

白玉は、明治時代にアメリカから入ってきたレグホーン種という卵用の品種で、1羽あたり年間300個の卵を産みます。

一方、赤玉やピンク玉は、古くから日本にいる地鶏やボリスブラウンという品種の鶏が産んだ卵です。

こちらの品種はレグホーン種より年間産卵数が少なく、飼料摂取量が多いことなどから、生産率が低くなるため、白玉に比べ高価な卵になります。

基本的には殻の色の違いによる栄養価の違いはほとんどありませんが、飼料に栄養成分を混ぜて強化したものはあります。

たまごの栄養

その栄養の豊富さから「完全栄養食品」ともいわれている卵。実際にはどんな栄養素が含まれているかご存知でしょうか?体づくりや美容にも欠かせない卵に含まれている栄養成分や、期待できる効能、そして黄身と白身それぞれのカロリーについても解説していきます。

たまごのカロリー

卵のカロリーは、1個で約60〜90kcalとなっています。卵にはS、M、Lのサイズがあり、それぞれで少し数値が違うため、詳しいカロリーを下記にまとめました。

S・・・60kcal(可食部40g当たり)

M・・・79kcal(可食部52g当たり)

L・・・91kcal(可食部60g当たり)

SサイズとMサイズの卵を比べると、約30kcalの違いがあることがわかりますね。また、卵を白身と黄身で分けた場合にも、カロリーが違ってきます。たとえば、Lサイズの卵の黄身と白身のカロリーを見てみると…

全卵・・・91kcal

黄身・・・70kcal

白身・・・20kcal

このような違いがあります。黄身の方が、圧倒的にカロリーが高いということですね。でもカロリーが高いということは、その分栄養成分が多いと言い換えることもできます。そのため、食べすぎに注意しながら、上手に取り入れていきたいですね。

たまごの三大栄養素

最強の栄養食品!と言われることもある卵には、実際に三大栄養素(タンパク質、炭水化物、脂質)はどの程度含まれているのでしょうか?今回もLサイズの卵を例にして、実際に含まれている三大栄養素を見てみましょう。

タンパク質・・・7.4g

炭水化物・・・0.2g

脂質・・・6.2g

出典:日本食品標準成分表2015

それぞれの数値を見ていただくとわかるように、実は卵には、炭水化物はほとんど含まれていません。ですが、タンパク質と脂質はしっかりと含まれていることがわかりますね。

ちなみに、炭水化物は糖質と食物繊維を合わせたものなので、卵は糖質が少ないということになります。糖質が少ないと、食後の血糖値が上がりにくく、脂肪になりにくいので、ダイエットにも向いている食材と言えますね。

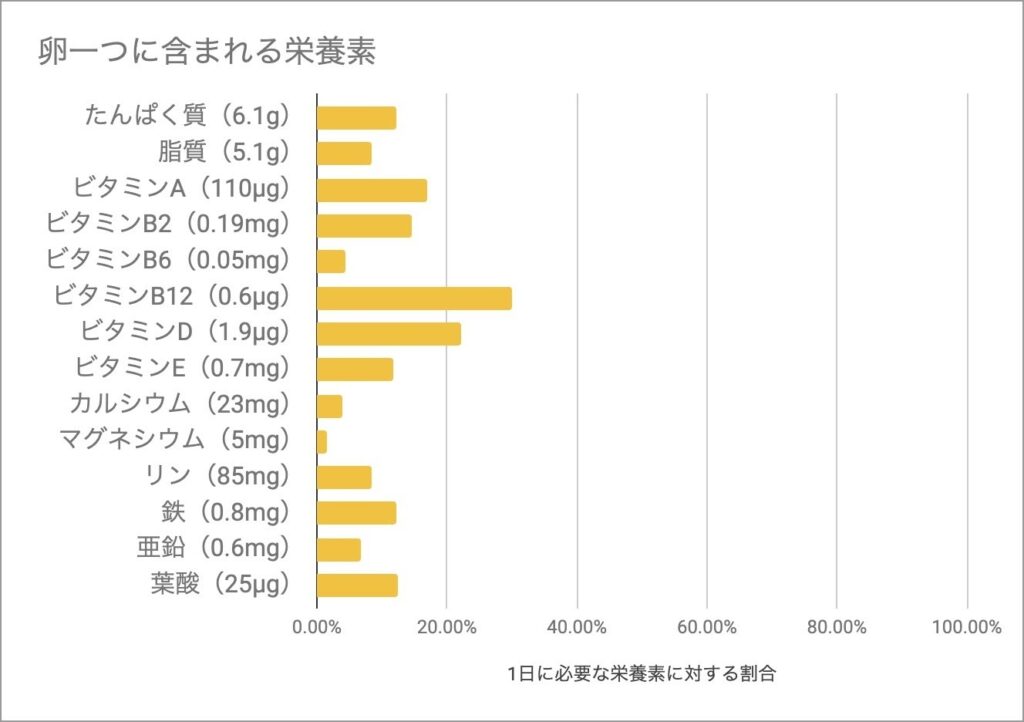

たまごの栄養

卵が最強の栄養食品と言われる理由は、三大栄養素以外にもさまざまな栄養成分がバランスよく含まれているからです。以下に、卵(Lサイズ)から摂取できる、主要な栄養成分をまとめました。

タンパク質・・・7.4g

脂質・・・6.2g

ビタミンE・・・0.6mg

ビタミンD・・・1.1μg

ビタミンA・・・90μg

ビタミンB12・・・0.5μg

葉酸・・・26μg

鉄・・・1.1mg

ビオチン・・・15,2μg

出典:日本食品標準成分表2015

卵1個で、これだけの種類の栄養成分が一度に摂取できるのです。また、このほかにも、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルや、ビタミンB群なども含まれているため、卵が最強の栄養食品と呼ばれているのも納得ですね。

卵黄に含まれる栄養素

卵黄1つあたり20gとすると、含まれている主な栄養成分は次のとおり。

・たんぱく質:3.3g

・脂質:6.9g

・ビタミンA:140μg

・ビタミンB2:0.09mg

・ビタミンB6:0.06mg

・ビタミンB12:0.7μg

・ビタミンD:2.4μg

・ビタミンE:0.9mg

・カルシウム:28mg

・マグネシウム:2mg

・リン:110mg

・鉄:1.0mg

・亜鉛:0.7mg

・葉酸:30μg

卵黄に含まれている主な栄養成分は、ビタミン類やミネラル、そして脂質です。中でも、ビタミン類やミネラルは、卵の美容効果や記憶力向上の効果に大きく関わっているため、もし美容や記憶力向上の効果を得たい場合は、特に卵黄が大切になります。

また、卵の脂質は「リン脂質」と呼ばれていて、脳や細胞膜、さらには神経組織の構成にも大きく関わっている重要な成分です。上記では、カロリーは卵白(白身)より卵黄の方が高いとお伝えしましたが、その理由は、卵黄の方が栄養成分が豊富だからです。

・脂質

卵の脂質はほとんどが卵黄に含まれていますが、その中にはオレイン酸といわれる脂肪酸が含まれており、悪玉コレステロールを下げる働きがあるといわれています。

・ビタミン

卵黄にはビタミンAやビタミンDが特に含まれています。

ビタミンAは皮膚や粘膜の健康維持に働く栄養素。

卵黄1つ(20g)で30~64歳の男性の1日に必要なビタミンAの約21.5%、女性の場合は約28%が含まれています。

またカルシウムの吸収をサポートし、骨を強くする働きのあるビタミンDは、成人の1日に必要な量の約28.2%が卵黄1つに含まれています。

・ミネラル

卵黄には鉄と亜鉛が多く含まれています。

鉄は赤血球を作る上で必要となる栄養素で特に女性は不足しがちなので積極的に摂取しておきたいところです。

卵黄1つ(20g)に対して、鉄の含有量は約1.0mg。これは、30歳男性において1日に必要な量の約15.4%、女性の場合は11.1%にあたります。

亜鉛はたんぱく質の再合成やDNAの合成に必要な栄養素で、不足すると味覚障害をおこす可能性がある栄養素です。

卵黄1つ(20g)には、30代男性が1日に必要な量の約7.8%、女性の場合は10%が含まれています。これらの他にも様々な栄養素が含まれており、卵黄はかなり栄養価が高いことがわかります。

卵白に含まれる栄養素

卵白1個(30g)あたりに含まれている栄養成分は次のとおり。

・たんぱく質:3.0g

・脂質:微量

・ビタミンA:0μg

・ビタミンB2:0.11mg

・ビタミンB6:0mg

・ビタミンB12:微量

・ビタミンD:0μg

・ビタミンE:0mg

・カリウム:42mg

・カルシウム:2mg

・マグネシウム:3mg

・リン:3mg

・鉄:微量

・亜鉛:0mg

・葉酸:0μg

卵白には主にたんぱく質やカリウムなどが含まれています。

卵黄との大きな違いは脂質が含まれていないこと。そのため卵黄に比べるとカロリーも低くなります。

卵は、卵黄の方に栄養が偏っていることは事実ですが、卵白(白身)にもしっかりと栄養成分は含まれています。

卵白(白身)に含まれる栄養で、特に多いのはタンパク質とカリウムです。この2つの栄養成分に関しては、卵黄より卵白(白身)の方が多く含まれています。

上記でもお伝えした通り、タンパク質は、疲労回復を促す効果や、太りにくく痩せやすい体質を作るためにも大切な栄養成分です。また、カリウムは、むくみの予防や改善に役立ちます。

卵黄と卵白(白身)、どちらにも大切な栄養成分が含まれているわけですね。卵を食べる際は、両方ともを上手に取り入れるようにしましょう。

・たんぱく質

卵白1個分(30g)に含まれるたんぱく質は3.0g。

卵黄にも含まれているので、卵1個を食べると成人男性の1日に必要なたんぱく質の約13%を摂取することができます。

・カリウム

カリウムは細胞の浸透圧を調整したり、筋肉の収縮に関わる栄養素です。

利尿作用があり、ナトリウム(塩分)を身体の外に排出することでむくみの軽減や血圧低下が期待できます。

卵白には、卵白1個分で42mgのカリウムを摂取することができます。

これは、成人男性が1日の摂取目安量の約1.7%、成人女性の場合は約2%です。

・全卵の栄養素

卵黄(20g)と卵白(30g)の栄養素(全卵50g)をまとめると次のとおり。

冒頭で解説したとおり、卵にはビタミンCと食物繊維以外の栄養素が含まれており、この図からも私たちに必要な栄養素が満遍なく摂取できることがわかりますね。

たまごは優秀なたんぱく質源

卵はたんぱく質の多い食品ですが、その中でも特に「良質なたんぱく質」を含んでいる食品といえます。

食品に含まれるたんぱく質の栄養価は、必須アミノ酸と呼ばれる9種類のアミノ酸の含有量によって決まります。この含有量を摂取するのに必要な量と比較して算出した値を「アミノ酸スコア」と呼んでいます。

アミノ酸スコアは満点が100であり、不足している必須アミノ酸があると、そのスコアは下がっていきます。

気になる卵のアミノ酸スコアは……なんと100点満点!です。

肉や牛乳と同じくらい良質なたんぱく質であることが分かっています。卵は手軽に摂取できる優秀なたんぱく質源ですね。

たまごの調理による違い

卵はさまざまな栄養素が含まれる、栄養価の高い食品であることがわかりました。実際、卵を食べる際は、生で食べるだけではなく、茹でて食べることもありますよね。食べ方によって栄養価は変わってしまうのでしょうか?

卵は生で卵かけご飯にしたり、茹でてゆで卵にしたり、はたまた温泉卵として食べることもできますよね。色々な調理法がありますが、実はその食べ方によって栄養成分が違ってくるのです。

ここでは、卵の食べ方による栄養成分の違いと、赤玉や白玉など卵の種類による栄養の違いについてもお伝えします。

生卵

卵を生で食べる場合、前述したとおり、食物繊維やビタミンC以外の栄養素をあますことなく摂取することができます。

また、カラザ(卵黄についている白い紐状のもの)や卵黄膜に含まれているシアル酸はウイルスなどによる感染を防ぎ、免疫力を高める働きがあるという報告も。生で食べる時は取り除きがちですが、一緒に食べればシアル酸の摂取もできますよ。

ゆで卵

ゆで卵は生卵と比べてほとんど栄養素は変わりません。

わずかに起きている変化としてはビタミンAやDなどは多少減少し、ビオチンが微量に増加している程度。

ビオチンは、ビタミンB群のひとつで、エネルギー代謝に関与していたり、炎症を抑える働きが期待できる栄養素。熱や酸に強いのも特徴のひとつです。

実は、このビオチンを阻害する働きのある「アビジン」という成分が生の卵白に含まれています。アビジンは加熱することで働かなくなるので、茹で卵にして食べれば、よりビオチンを効率よく摂取することにつながります。ゆで卵だけではなく、目玉焼きにも同様のことがいえます。

また、ビオチンは、髪の毛を構成する成分の一種であり、育毛作用があります。そのため、もし抜け毛などが気になる場合は、卵は生よりも、ゆで卵として食べた方が良さそうですね。

温泉卵

ゆで卵と同様に、温泉卵と生卵に含まれる栄養の種類には、極端に大きな違いはありません。でも、実は卵の栄養成分を一番効率よく摂取できるのが、温泉卵なのです。

そのまま生で卵を食べる方が、効果的に栄養を摂取できそうな気もしますが、黄身と白身がトロッとした温泉卵にすることで、体への栄養の吸収率が高くなることが分かっています。

特にタンパク質については、生の卵の吸収率が51%であったのに対して、温泉卵の場合は91%と、かなり大きな差があるのです。

また、温泉卵であれば、ゆで卵を作るときよりも加熱時間が短いため、上記でお伝えしたレシチンやビタミンB群などの栄養成分の減少も、最小限にすることができます。

ちなみに、温泉卵ではなく、トロトロの半熟卵でも同様の効果が得られるので、自宅で卵を食べるときは、ぜひ半熟卵を作ってみてくださいね。

赤卵と白卵の違い

卵は、その種類によって、白色と茶色に分かれていますよね。白色の方は「白玉」、茶色の方は「赤玉」と呼ばれていますが、結論をいうと、含まれている栄養成分に違いはありません。

色が濃い赤玉の方が、なんとなく栄養が入っていそうな気もしますが、卵の色は、ニワトリの種類によって決まっているんですね。

「でも、スーパーでは赤玉の方が少し値段が高い気がするけど…」と思われたかも知れませんが、実は、赤玉のほうが値段が高いのは、栄養成分が多いからではないのです。

簡単にいえば、赤玉を生んでくれるニワトリのほうが、白玉を生むニワトリよりえさをたくさん食べるため、そのえさ代の分が上乗せされているんですね。

たまごの効果と効能

卵に含まれている栄養素には、どのような働きが期待できるのでしょうか?ひとつずつ見ていきましょう。

タンパク質で疲労回復・痩せやすい体質に

たんぱく質は、私たちの髪や爪、皮膚、筋肉を作る材料となっており、不足すると肌がボロボロになったり、筋肉量が落ちる原因になります。

たんぱく質をしっかりと摂取することで、筋肉量を増加・維持します。筋肉がしっかりついた身体は、代謝が上がり、痩せやすく太りにくい身体をつくることにつながります。

体力もつくので、疲労回復にもなります。

美容効果・老化防止

卵には、抗酸化作用を持つビタミンAやEが含まれています。活性酸素の発生を抑えることで、細胞の老化を抑える働きが期待できます。

また、肌作りに必要なたんぱく質はもちろん、コラーゲンを増やす働きのある成分が卵には含まれています。そのため皮膚の弾力や肌のうるおいを保つ効果が期待できます。

卵にまつわるいろいろな噂

卵は、食べ過ぎないほうが良い、1日1個までならOKなどさまざまな噂がありますが、実際はどうなのでしょうか?栄養学の観点から解説していきます。

コレステロールが多い人は卵を食べない方がいい?

コレステロールが高い人は卵は食べないほうが良いという話を聞いたことがある方、いらっしゃるのではないでしょうか?

実際、卵にはコレステロールが含まれています。その量は、卵1個(可食部50g)あたり、190mg。

コレステロール値が高い人、いわゆる脂質異常症の方は、重症化予防の観点からコレステロール摂取量を1日200mg未満にするのが望ましいとされています。

卵以外にもコレステロールが含まれている食品はあるので、気になる方は卵は少なくとも1日おき程度に食べる頻度を落としたほうが良いでしょう。

1日に食べていい量は?

健康な方が、卵を1日1個食べる程度であれば問題ありません。

日本人の食事摂取基準(2020年版)では、脂質異常症などがない場合、コレステロールの摂取量の目安は決められていません。また、コレステロールは身体の中で合成されており、摂取量が多くなると合成量が少なくなるなど調節するようになっています。

しかし、いくら調節ができるからといっても、食べ過ぎはよくありません。

卵はコレステロールだけではなく、たんぱく質や脂質などを含む食品です。食べ過ぎによりカロリー過多になったり、脂質の過剰摂取により、血中コレステロールが高くなることもあります。

目安としては1日1個程度にしておくのが分かりやすくて良いでしょう。もし、1日に2~3個卵を食べたら、卵を食べるのを2~3日お休みして調整してください。

生の卵白を食べるとハゲる?

生の卵白を食べるとハゲるという噂を聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれません。

その理由は、卵白に含まれる「アビジン」が関係しています。

皮膚や爪、髪の健康にはビオチンという物質が関与しているのですが、卵白に含まれるアビジンと結合することで、ビオチンが吸収できなくなります。

これによってビオチンの欠乏症を引き起こし、脱毛などの症状があらわれるというものです。

実際、ビオチンが欠乏することで、脱毛が見られることがあります。

しかしビオチンは肉など、さまざまな食品に含まれているだけでなく腸内で細菌が合成されるため、欠乏することはほぼありません。

卵白を長期間大量に摂取しない限り、欠乏症が起こるとは考えにくいでしょう。

参考:「健康食品」の安全性・有効性情報(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所)

たまごをおいしく楽しく食べよう!

今回は、卵に含まれる栄養成分やその効能、そして、白身と黄身による成分の違いや、効率的に栄養を摂取できる食べ方についてもお伝えしました。卵が最強の栄養食品と言われる理由もご理解いただけたと思います。

卵は、そのまま生で食べたり、ゆで卵や温泉卵など色々な調理方法がありますよね。1日1個を目安にして、いろいろな食べ方で卵の栄養を取り入れていきましょう!

栄養面でかなり優れている卵。日常的に取り入れやすい食品なので、食べ過ぎに気をつけながら摂取できるといですね。生でも加熱でも美味しいので、ぜひ自分の好みの食べ方を見つけて卵を存分に楽しんでみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

参考文献

・日本食品標準成分表2020年版(八訂)(文部科学省)

・日本人の食事摂取基準(2020年版)(厚生労働省)

・鶏卵の科学とその応用(化学と生物 Vol.35,No.4,1997)